記念すべき1作目のビー玉コースターです!

ビー玉コースターを100個作ろうと決めた時に、似たようなものばかりにならないよう、毎回出来るだけ新しいことを取り入れて作ろうと考えました。

この作品は1作目なので、私にとっては全てが初めてのチャレンジでした。

仕掛けは、「アルキメデスのらせん」、「分岐」、「ししおどし(的な仕掛け)」、「じょうご」の4つ。

モーターはタミヤ「低速ギヤボックス」を使用。ビー玉は直径1.7㎝です。

ここでは、作った感想や工夫した点、苦労した点など制作の裏側について書いてます。

「ダンボールで工作したい!」という方の何かの参考にになればと思います!

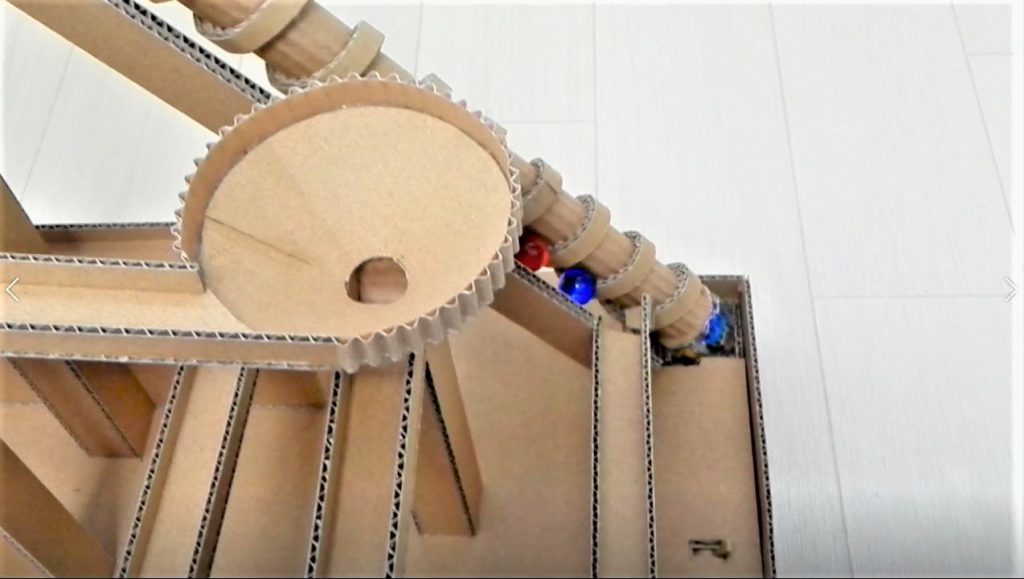

「アルキメデスのらせん」

アルキメデスさんは「ビー玉を運ぶためにこの装置を考えた」のではないと思いますが、本当に素晴らしい発明だと思います!

どなたかは存じませんが、最初にこの装置をビー玉コースターに使おうと考えた方も素晴らしいですね!尊敬します。

という訳で、どうしても最初に作りたかった装置なんです。

どうせやるなら出来るだけ高くビー玉を持ち上げたいと思いましたが、垂直に持ち上げるのは初心者の自分にはハードルが高すぎると思い、斜めでを作ることにしました。

らせんの素材はほぼダンボールです。

円柱部分は片ダンボールを丸めて接着したのですが、この作り方では真っすぐに作るのが少し難しいです。これから作る方には最初から円柱になっているラップの芯などをオススメします。

次に出来上がった円柱に、細長いダンボールを手でやわらかくしながら巻いて貼り付けました。

木工用ボンドだと乾くまで押さえてなければならないのが難点です。でもグルーガンだと早く乾きすぎてちょっとした修正ができないため一発勝負になります。

私の場合は、木工用ボンドをメインに要所要所でグルーガンを使いました。

軸は、下はモーターのシャフトに直結、上はダンボールの手作り軸を円柱に差し込んでいます。上の軸は柱の穴に乗せてるだけです。

ガードレールは、玉の入口部分がやや難しかったです。この作品のようにらせんの横から玉を入れるよりも、縦方向から玉を入れる方が簡単だったかもしれません。 取り付ける前に玉を乗せて試運転して、取り付け場所を見極めてから接着しましょう!

「アルキメデスのらせん」については、もっと簡単な作り方の動画をこちらで公開してます。

玉の入口

らせん

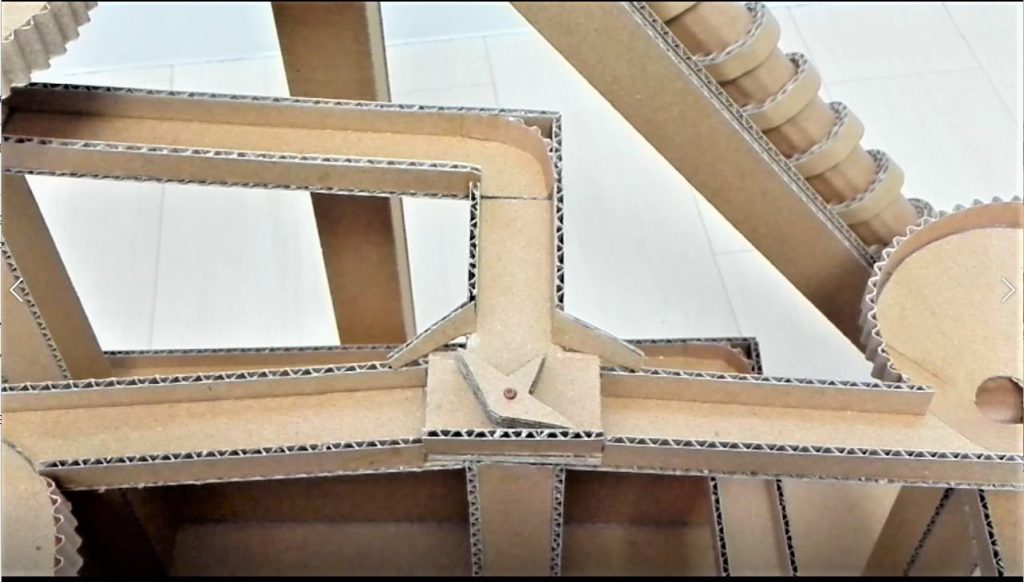

「分岐」

玉の方向を変えるためのパーツのことです!

今回作った分岐は、玉を交互に2つの方向へ分けるタイプのもので、ビー玉コースターのド定番です。

玉の重みで分岐を動かしていますが、分岐とレーンの接触面が大きいほど動きが鈍くなります。接触する部分を少なくして摩擦を小さくするのがポイントです。

玉の進行方向を変える仕掛けは「分岐」以外にも様々ありますし、「分岐」だけでも様々な形や作り方があります!色んな作品を見て研究するのも面白いですよ!

分岐

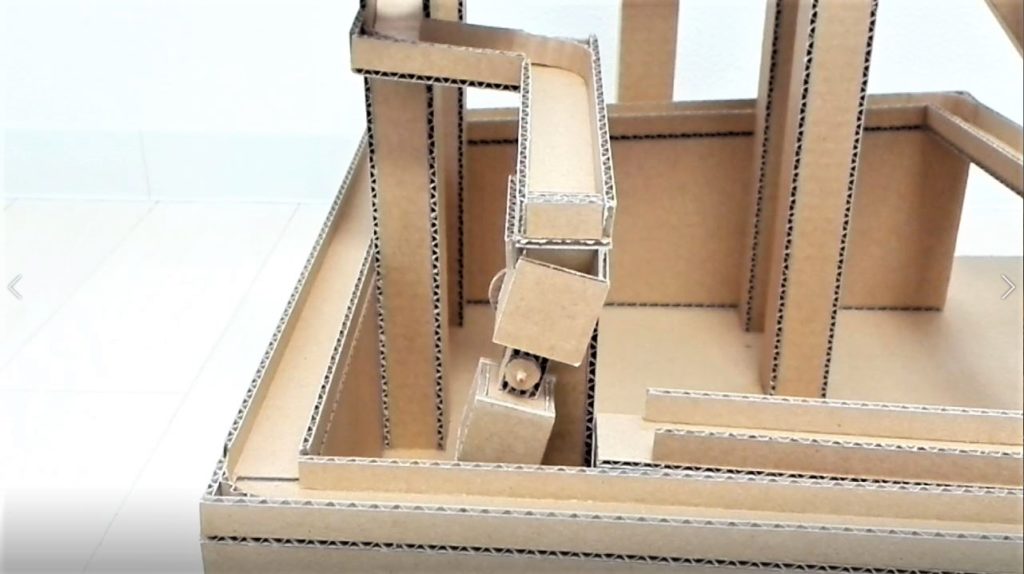

「ししおどし」

音も鳴らないこの仕掛けを「ししおどし」と呼んでいいのか分かりませんが、他の呼び方を知らないので私は「ししおどし」と呼んでいます。

「分岐」を同じように、玉の重さを利用した仕掛けです。

この「ししおどし」には下の箱に1.5㎝のビー玉が入っていて重りの役割をしています。

1.7㎝のビー玉が上の箱に入ると下の箱より重くなるので倒れます。倒れると玉を出て行くので下の方が重くなり元の位置に戻る、という仕組みですね(説明するまでもないと思いますが)。

この「ししおどし」も、玉が複数個入ってから倒れるものや、面白い形のものなんかもあるので、今後の作品で紹介していきたいと思います。

ししおどし

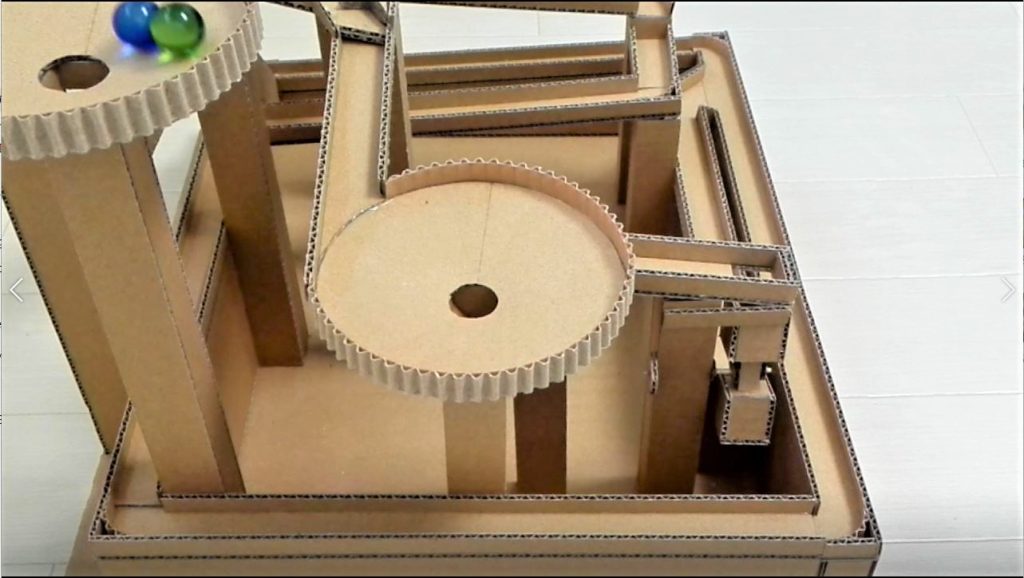

「じょうご」

玉がぐるぐる回って中心の穴に落ちる仕掛けのことです。

「ビー玉がぐるぐる回る様」は、ビー玉コースターの醍醐味だと思ってます!

だから「じょうご」は今後の作品でもたくさん使います。

ダンボールのものが探せなかったので、紙で作っている動画を見て作りました。 ダンボールは紙と違って簡単に曲げられないので、切れ目を入れて折り曲げるという一工夫が必要でしたが、ダンボールでも問題なく作れるということが分かり、調子にのって3個も設置した次第です。 じょうごの作り方は、こちらをご覧ください。

じょうご